Über 80 Prozent der Menschen, die in der Schweiz einen Herzstillstand erleiden, sterben. Mit einem flächendeckenden Netz von Defibrillatoren im öffentlichen Raum könnten Leben gerettet werden. Doch erst wenige Gemeinden sind sich ihrer Verantwortung bewusst.

Ein älterer Mann erscheint auf einer Gemeindeverwaltung, um einen Antrag für Sozialhilfe auszufüllen. Das Prozedere ist komplizierter als erwartet, der Mann wirkt überfordert,

reagiert nervös und gereizt. Plötzlich sackt er zusammen, verliert das Bewusstsein und stirbt kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Dieses Szenario ist absolut realistisch (siehe «Service Public» auf Seite 84), denn in der Schweiz sind jährlich etwa 30 000 Menschen von einem akuten Herzanfall betroffen, davon erleiden rund 8000 Personen einen Herzstillstand. Nur einer von zwanzig Betroffenen überlebt dies. In 80 Prozent der Fälle führt eine Herzrhythmusstörung, das so genannte Kammerflimmern, zum plötzlichen Herztod. «Die Herzdruckmassage, die in Nothelferkursen gelernt wird, ist zwar ein wichtiges Element um Leben zu retten, aber nur der Einsatz eines Defibrillators kann das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus zurückversetzen», weiss Markus Hebeisen, diplomierter Rettungssanitäter und Co-Geschäftsführer der auf Notfallmanagement spezialisierten «First-Responder.ch GmbH». Diese Aufgabe an die professionellen Rettungskräfte zu delegieren, nützt leider oft nichts, da diese in der Regel erst nach den überlebenskritischen zehn Minuten eintreffen. Somit ist das richtige Reagieren, Reanimieren und Defibrillieren durch Anwesende in der ersten Phase nach dem Notfall häufig entscheidend.

Defibrillatoren sind glücklicherweise immer weiter verbreitet. Banken und Grossverteiler haben in den letzten Jahren mit beträchtlichem Aufwand das Netz an Defibrillatoren enger geschnürt. Nur: Was tun, wenn Bank und Supermarkt geschlossen sind? Hier sind die Gemeinden gefordert, denn Defibrillatoren im öffentlichen Raum sind ausserhalb der grossen Städte noch kaum verbreitet. «Die Kommunen könnten hier einen grossen Beitrag leisten um Leben zu retten», sagt Hebeisen.

Handeln statt nur reden

Gehandelt hat etwa das sankt-gallische Zuzwil: Acht mobile Defibrillatoren hat die 4700-Seelen-Gemeinde, zwischen Wil und Uzwil gelegen, dieses Jahr gemeinsam mit den Kirchgemeinden angeschafft und an neuralgischen, gut zugänglichen Orten positioniert. «Sie stehen beim Gemeindehaus, bei den Kirchgemeindehäusern, beim Wohnund Pflegeheim, bei den Schulhäusern und im Dorfzentrum bei den Einkaufsmöglichkeiten», sagt Stefan Gasser, Präsident des in den Kantonen St. Gallen und Thurgau tätigen Fördervereins Frühdefibrillation (FVFD). Im Rahmen eines Pilotprojekts hat er die Beschaffung der Defibrillatoren und die Schulung der betroffenen Mitarbeiter begleitet. «Der Anstoss dazu kam von der Feuerwehr, die schon länger über eine mit Defibrillatoren operierende First-Responder-Gruppe verfügt. Auch der Turnverein wollte in der Turnhalle ein solches Gerät installieren. Schliesslich wandte sich auch ein Bürger mit diesem Anliegen per Brief an die Gemeinde», so Gasser. Die Anschaffung passt auch bestens zum Zuzwiler Claim «lebendig – attraktiv». «Das von der öffentlichen Hand gesprochene Geld wurde nie kritisiert. Die Bürger verstanden rasch, dass Defibrillatoren Leben retten können und eine sinnvolle Investition sind», sagt Gasser. Auch die Gemeinde Rüschlikon am Zürichsee hat kürzlich fünf Defibrillatoren angeschafft, einer für die Gemeindepolizei und vier für den öffentlichen Raum. «Einen aktuellen Auslöser zur Anschaffung auf Grund eines Vorfalls gab es nicht.

Billigster ist nicht Günstigster

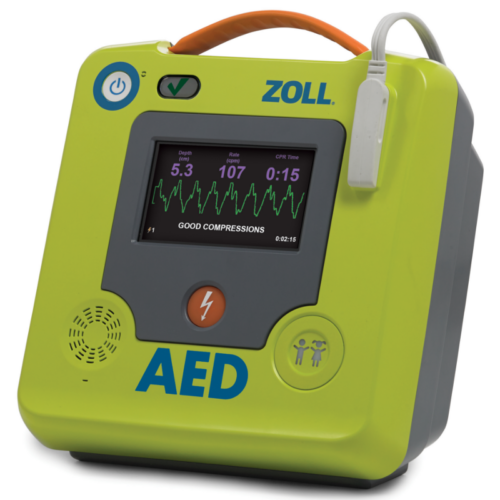

Bei der Anschaffung von Defibrillatoren liegen für Gemeinden einige Stolpersteine auf dem Weg: «Es beginnt bei der Wahl des richtigen Gerätes», führt Markus Hebeisen aus. «Es gibt bereits Geräte für unter 2500 Franken auf dem Markt. Die funktionieren zwar tadellos, sind aber im Unterhalt teuer.» So muss etwa die Batterie häufiger gewechselt werden, Ersatzteile sind teurer oder im Bedarfsfall nur mit Wartezeiten verfügbar. «Der Kaufpreis alleine sagt wenig über die tatsächlichen Kosten aus», so Hebeisen. Stefan Gasser erinnert daran, dass die Platzierung der Geräte von hoher Wichtigkeit ist. «Sie sollten an leicht zugänglichen Orten mit hoher Publikumsfrequenz installiert werden.» Darüber hinaus sollten sie weitherum sichtbar positioniert werden. Ein Defibrillator im Schulhaus, für den man erst beim Hauswart den Schlüssel verlangen muss um Zugang zu erhalten, nützt wenig. «Die Angst vor Vandalismus und Missbrauch ist verständlich. Der schnelle und einfache Zugang zum Gerät ist in diesem Zusammenhang aber weit höher zu gewichten, denn es geht um Menschenleben», sagt Gasser.

Obwohl die Defibrillatoren in den letzten Jahren enorme Fortschritte punkto Bedienung und Nutzerfreundlichkeit gemacht haben, ist das Bild, welches in der Werbung vermittelt wird, irreführend. «Die Geräte sind heute tatsächlich weitestgehend selbsterklärend und geben sogar mittels Stimme klare Anweisungen», erklärt Markus Hebeisen. «Wenn man den Defibrillator aber einsetzen muss, ist man immer in einer Stresssituation und wird naturgemäss fehleranfällig.» Darum ist es wichtig, dass die Mitarbeiter auf der Verwaltung, in der Kirchen, in der Schule und überall sonst in der Nähe der platzierten Geräte regelmässig geschult werden. «Ein zweistündiger, jährlich durchgeführter Auffrischungskurs reicht aus, um sich die wichtigsten Verhaltensweisen im Notfall, inklusive des Umgangs mit dem Defibrillator, wieder in Erinnerung zu rufen», weiss Hebeisen. In Zuzwil sollen in Kürzegar sämtliche Lehrpersonen und Schüler in den Genuss einer solchen Schulung kommen. Aber auch bestens geschulte Mitarbeiter und flächendeckende Verbreitung von Defibrillatoren in einer Gemeinde nützen nichts, wenn die Bürger im Notfall nicht wissen, wo man die Geräte findet. «Der Information der Bevölkerung kommt eine Schlüsselrolle zu», sagt Hebeisen. Zuzwil hat dabei einerseits via Lokalzeitung und Mitteilungsblatt «Zuzwil-aktuell» auf die Standorte aufmerksam gemacht, andererseits allen Gemeindeorganisationen und sämtlichen Gewerbebetrieben einen Plan per E-Mail zukommen lassen. Zudem wurde an der Chilbi am Stand der Feuerwehr mehrmals die Handhabung der Geräte demonstriert. Die Standorte der Rüschliker Defibrillatoren sind, wie alle im Kanton Zürich, auch auf der Website der Zürcher Gesellschaft für Kardiologie (ZGK) aufgeführt. Die Gemeindeversammlung bildet ebenfalls eine gute Gelegenheit um den Bürgern in Erinnerung zu rufen, wo man die lebensrettenden Geräte finden kann. Noch sind Gemeinden wie Zuzwil und Rüschlikon in der Minderheit, doch geht es nach den professionellen Lebensrettern, sollte man die Gemeinden stärker in die Verantwortung nehmen. «Viele handeln leider erst, wenn ein Notfall eingetreten ist», weiss Markus Hebeisen. Oder sie haben, wie Zuzwil und Rüschlikon, engagierte Bürger, die in der Feuerwehr, im Samariterverein oder in anderen Organisationen für das Thema sensibilisiert wurden.

Artikel als PDF:

Lebensrettender Stromstoss.pdf

Quelle:

Patrick Aeschlimann, Lebensrettender Stromstoss, in: kommunalmagazin, 5/2013, S.28-29.